Auxílio Brasil e o fim do Bolsa Família: o triunfo da narrativa meritocrática

Rozana Maria da Fonseca Está em tramitação na Câmara dos Deputados a Medida Provisória 1061/21[i] que cria o programa Auxílio Brasil para ocupar o lugar do maior programa de transferência de renda condicionada da américa latina e do mundo[ii], o Programa Bolsa Família. Outro programa que sofre modificações além da nomenclatura é o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que terá em seu lugar o Programa Alimenta Brasil[iii]. Neste texto, eu proponho o destaque a um dos problemas mais severos dos programas que é o seu pano de fundo, ou melhor, a sua base ideológica – a sustentação para erguê-los está pautada na narrativa meritocrática e na responsabilização individual pelo acesso ao mundo do trabalho e superação da pobreza – o enredo do governo sempre inclinou às medidas meritocráticas e quando elas chegam, diferente do que se esperaria de um desgoverno, ele não rompe abruptamente com um programa, ele o reveste de falsas promessas e usa muito bem a narrativa da meritocracia a seu favor. Este não é mesmo um desgoverno, pelo contrário, ele tem projetos – alinhados com os interesses da burguesia e aos poucos vai ganhando mais terreno e impondo afrouxamento aos mais ricos e apertando e onerando a vidas dos mais pobres. Muitos hoje já não elegeriam Bolsonaro, mas estes mesmos votariam em propostas como estas da Medida Provisória. Sabe por quê? Porque ela é impregnada do discurso neoliberal do acorde cedo e vá à luta! Então, vejam só, como haverá opositores em volume necessário se o nosso país está tomado pela narrativa do empreendedorismo e do individualismo? Frente a estes programas, o governo e seus aliados, já contavam com o cenário de aceitação popular dessa proposta. Eles sabem do poder regozijante ao impor uma reviravolta nos programas de transferência de renda condicionado que foca à tratativa individual um problema coletivo e estrutural, porque enfatiza o argumento classista e eu diria, violento, que prolifera falácias sobre as pessoas pobres, aos trabalhadores, com contratos formalizados ou não. Não é apenas uma nova roupagem para o Bolsa Família, a forma como a MP foi recebida e discutida na mídia também aponta para uma aceitação de que o viés é para ampliar e melhorar as condições das pessoas pobres ou extremamente pobres, mesmo que apontem problemas relacionados a viabilidade orçamentária e falta de articulação intersetorial. Como ampliar auxílios/benefícios e propor ações intersetoriais de combate à pobreza sem a revogação da emenda constitucional 95/2016[iv]? É preciso se atentar ao que também está acontecendo com o Benefício de Prestação Continuada – BPC, benefício que sofreu alterações recentes, as quais estão sendo consideradas pelo governo como ampliação, mas a questão em pauta é a retirada e o encolhimento dos direitos socioassistenciais. É pertinente pontuar que os programas de transferência de renda, auxílios e benefícios ofertados sempre foram permeados de relações de desconfiança sobre quem acessava ou tentava acessá-los – a dimensão punitiva ou o caráter da inclusão perversa sempre assombrou, o que acontece agora é que ele deixa de ser pano de fundo e se torna a motivador direto. Na perspectiva do direito socioassistencial e da desigualdade estrutural, elejo como problemática a inversão das intenções sobre as mudanças, porque a MP ganha, contraditoriamente, uma aceitação e opiniões em contrário sem muito estardalhaço, o que é para sua gênese e aceitação nacional, o seu maior triunfo – sendo bem possível que não sofra grandes alterações no Congresso Nacional. No campo que poderiam receber ataques pela mídia e outros setores acríticos da sociedade, é justamente por ele que se materializa sua autodefesa – a armadura é majoritariamente a aceitação das pessoas que concordam que a pessoa pobre continua pobre porque não se esforçou o bastante. Não é incomum, encontrar no campo da rede socioassistencial e das políticas sociais, trabalhadores e gestores alinhados ao discurso meritocrático, que agem acriticamente servindo como barreiras adicionais para acesso aos direitos socioassistenciais. Discursos contraditórios ecoam redes à fora como mostra este exemplo: “embora eu reconheça que o problema da pobreza não é somente dos pobres, o PBF elevou o desemprego e muitos deles deixam de trabalhar porque recebem ajuda do governo”. O medo do parasitismo é típico da moderna sociedade capitalista e deriva da equação entre trabalho e respeito, que porém, é historicamente contingente, como salienta o autor: “o valor moral absoluto atribuído ao trabalho, a supremacia do trabalho sobre o lazer, o medo de desperdiçar o tempo, de ser improdutivo – este é um valor que todos, ricos e pobres, sustentavam na sociedade do século XIX”. (Rego e Pinzani, 2014 Apud Sennet, 2004 p.131). Narrativas que reproduzem concepções hegemônicas sobre pobreza e as pessoas empobrecidas também estão espraiadas nas comunidades, nas cidades, nos condomínios. Não é raro testemunhar queixas de pessoas que gostariam de poder contribuir com o fim da pobreza mantendo empregados domésticos, bombeiros, jardineiros, babás, motoristas, pedreiros. Missão cada vez mais ameaçada pelo Bolsa Família porque já não acham tão facilmente estes trabalhadores à disposição e quando estes aceitam o trabalho não querem receber as diárias costumeiramente ofertadas – a queixa é porque não basta mais estalar os dedos para que pessoas, em precárias condições em relação ao mundo do trabalho, viessem eviscerados para ter alguns trocados. A superação da humilhação social passou a ser questionada pelos empregadores, começaram a perceber que alguma coisa poderia desvirtuar as pessoas do lugar atribuídos a elas, como neste trecho: As pessoas humilhadas pela sociedade são levadas a pensar que merecem tal humilhação e que sua situação humilhante é a consequência de uma falta por parte delas. (…) aceitam sua condição e a consideram como resultado de fracasso pessoal, não de um arranjo socioeconômico determinado (…). (Rego e Pinzani, 2014, p. 56). O Programa Bolsa Família ainda precisa sanar lacunas que ferem a dignidade humana, como a fila de espera de milhões de pessoas pela complementação da renda, assim como romper com a dimensão punitiva das condicionalidades[v], mas é certo que com este programa, a dignidade das pessoas ganhou um cenário mais promissor e possibilitou que muitas pessoas saíssem de

Escuta especializada na Assistência Social: críticas e alguns apontamentos

Texto[i] com as questões discutidas na LIVE Escuta Protegida – para assistir clique aqui Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Sobre a Lei 13.431/2017 (Regulamentada pelo Decreto nº 9.603/2018) A lei da escuta protegida foi aprovada sem alcançar um patamar de consenso aceitável, ela é decorrente do PL nº 3792, de 2015. É sabido que processos legislativos que visam regulamentar políticas públicas, cujas ações perpassam por diferentes órgãos devido a exigência de articulação intersetorial porque deve-se considerar os princípios de integralidade e prioridade absoluta na proteção à criança e ao adolescente, são passíveis de tensões e disputas para tomada de ordenamentos teóricos e metodológicos diversos e até contraditórios no que se refere ao objetivo de proteção à infância. Não é novidade para os órgãos citados nos respectivos marcos legais que a legislação brasileira, no que se refere a proteção integral à criança e ao adolescente, tem notoriedade e reconhecimento nacional e internacional. Contudo, os campos de proteção, promoção e responsabilização do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) carecem de qualificação das suas ações. Todos eles. Se tem um eixo em que todos esses órgãos se igualam é na ineficiência de implementação de políticas de educação permanente para aprimoramento das ações! É válido pontuar que ter conhecimento e posicionamento crítico – e até contrário – sobre os recentes marcos legais não deve ser compreendido como desconsideração aos esforços de entidades, sociedade civil e governo para fins de proteção integral à criança e ao adolescente. A questão é que a lei direciona determinadas ações e algumas ficarão de fora porque serão incompatíveis ou demasiadamente contraditórias. A lei traduz escolhas bem conscientes que reverberam visão de família, infância e mundo. Como trabalhadoras e trabalhadores dos órgãos de proteção nunca deixem de perguntar, a quem e a quais interesses atende determinada lei – ou até mais importante, como os legisladores e operadores das leis têm tratado as demais áreas que visam proteger e garantir o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes? Será compatível reforçar leis que rezam sobre assuntos tratados há 30 anos, mas que não saíram do papel por falta de destinação adequada de recursos orçamentários, falta de implementação de políticas de educação permanente e de compromisso do estado com concursos públicos? Descompromisso público que será agravado com a emenda constitucional 95, cuja aprovação e vigência são escárnios para o campo de ações de prevenção às violências contra crianças e adolescentes. Resgato aqui a distância entre a legislação e ao implementado na prática porque quero pontuar que a lei 13.431/2017 sofreu e sofre várias críticas porque a constituição federal, especialmente no artigo que abre este texto e o Estatuto da Criança e do Adolescente já propõem ações integradas, estas orientadas pelo princípio da prioridade absoluta como dever do Estado. A lei foi intensamente tecida e aprovada por pressão de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – sabemos que uma OSC com estatura e respeitabilidade internacional pode facilmente imperar seu interesse junto ao ordenamento do Estado. Principalmente quando a conjuntura estatal impõe uma notória fragilidade nas instituições de controle social e de participação popular. Assim, é válido resgatar que os espaços que visam alcançar legislações e políticas públicas que venham, de fato, garantir direitos e beneficiar milhões de interessados, precisam se valer da prerrogativa democrática do amplo debate. Relação SUAS e órgãos de investigação e responsabilização Faltou debate na elaboração e aprovação da lei 13.431/2017. Faltou tanto que o Decreto 9.063/2018 que tinha o objetivo de aprová-la, precisou vir com uma redação retificadora. Redação que não muda substancialmente o rumo das críticas, mas traz esclarecimentos importantes, como quando descreve melhor sobre do que se trata a escuta especializada. Para os operadores dos órgãos de proteção, estes que, não raras vezes, sofrem pressão e ações de cunho autoritários por órgãos de investigação e responsabilização, é fundamental ter ampliado a diferenciação de escuta especializada do procedimento de oitiva denominado depoimento especial, possibilitando maior segurança para um posicionamento ético-político e técnico frente às diversas solicitações equivocadas. Depoimento especial Art. 22. O depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária com a finalidade de produção de provas. Art. 25. O depoimento especial será regido por protocolo de oitiva. (lei 13.431/2017) Não é objetivo deste texto tratar sobre este procedimento, mas é fundamental que este conceito e prática não sejam confundidos com escuta especializada, como exposto acima. Pontuo que é relevante acompanhar as disputas institucionais e técnicas em relação ao procedimento do depoimento especial realizado hoje pelas nossas colegas psicólogas e assistentes sociais nos tribunais e que tem recebido significativas críticas e sendo pauta nos conselhos de classe e de outras instituições e associações de trabalhadores para romper com a lógica do ônus da prova atribuído à criança e ao adolescente e que atribuem às profissionais treinados com técnicas para fazer emergir a verdade desses sujeitos que estão em tenra idade – como se isso fosse garantido! Para aprofundar sobre a polêmica do depoimento especial, sugiro o evento realizado pelo Conselho Regional de Psicologia – Minas Gerais (CRP-MG): “Depoimento especial: um impasse entre a escuta psicológica e a inquirição, confiram na íntegra aqui: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1506100502793068&ref=watch_permalink. Vale também conhecer a Recomendação nº 33 do CNJ de 30 de novembro de 2010 – Recomenda aos Tribunais a criação de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais. Depoimento especial. Conheça o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense Escuta especializada Art. 7º Os órgãos, os programas, os serviços e os equipamentos das políticas setoriais que integram os

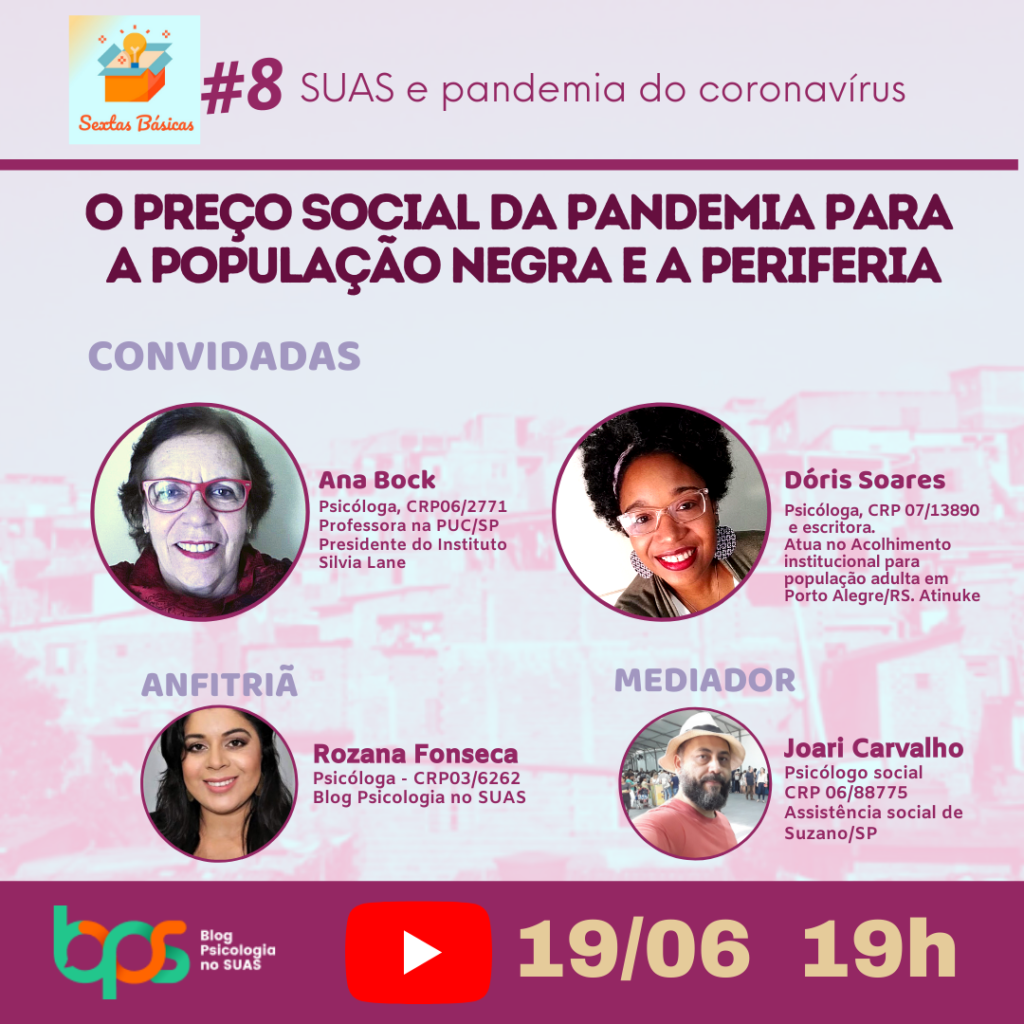

O preço social da pandemia para a população negra e a periferia – Sextas Básicas #8

Por Rozana Fonseca e Joari Carvalho Para a edição #8 do Sextas Básicas – encontros on-line do Blog Psicologia no SUAS, elegemos o tema O preço social da pandemia para a população negra e a periferia com o propósito de construir um debate sobre estes dois assuntos uma vez que a população negra e os moradores das periferias são quem mais usam os serviços da Assistência Social, entendendo que ainda há uma lacuna significativa quanto a formação e a atuação crítica com práticas emancipatórias e reconhecedoras das potências e lutas históricas da população negra e da periferia. Para conhecer o projeto Sextas Básicas e ver a lista com todos os vídeos das edições já realizadas, clique aqui Um desastre afeta desigualmente os desiguais. Quem vive em situação mais vulnerável ao tipo de ameaça a que tem de se expor arca com mais danos e prejuízos. O Brasil interrompeu sua lenta trajetória de redução das desigualdades de renda, escolaridade, alimentar, entre outras, muito atravessadas pelo preconceito racial contra população negra e a quase estratificação social sistêmica que mantém a maioria da população em condições de pobreza e miséria, sem perspectiva de mobilidade social ou melhor acesso a bens e serviços que reduzissem ou contornam o abismo. Embora fenômenos sociais reais específicos em suas formas de produção e reprodução, manifestam-se interligados na realidade, o que exige atenção redobrada de quem analisa, como trabalhadores, gestores, conselheiros, pesquisadores e cidadãos que usam direitos de assistência social, para não cometer omissões. A pandemia sanitária recapitulou que a saúde se trata de bem estar físico, social e mental, e não só dos corpos comuns desconectados de onde e como se vive, trabalha, estuda e tem suas realizações sociais. Os considerados determinantes sociais da saúde no Brasil colocaram em xeque estratégias importadas de outros contextos de convivência em meio a menores desigualdades. Enquanto se tenta combater a epidemia, em meio a desencontros e oportunismos entre autoridades e tomadores de decisão, o impacto da doença vai revelando seus efeitos mais drásticos sobre as populações negras e das regiões periféricas, enquanto com mais ou menos auto-organização e atendimento de assistência social as pessoas e as comunidades vão tendo de participar da formulação das medidas de quarentena possível no contexto prático. A Política de Assistência Social, ainda que sua base de sustentação legal não tem expressado o desafio em relação ao enfrentamento da desigualdade racial, o que pode ter sido reservado para diplomas próprios, tangenciou pela diretriz de descentralização política e administrativa de suas ofertas com sua a desigualdade associada com a estratificação populacional inscrita pela lógica gentrificadora dos territórios urbanos, cada vez mais perpetuando a forma de organização da vida social. Entretanto, a Assistência Social se reencontra com o enfrentamento de efeitos de ambas desigualdades às quais ambos grupos em separado ou conjunto são condicionados pelos sistema político, econômico e, porque não, subjetivo vigente, quando se trata do enfrentamento da pobreza como pressuposto de seus objetivos na forma de assegurar autonomia de renda. É preciso então desfazer as omissões para se resgatar o caráter interdependente entre as dimensões da questão racial e periférica, ainda que não se reduzam a única problemática. Tema: “O preço social da pandemia para a população negra e a periferia” Quando: sexta-feira (19/06)Horário: 19hCanal do Blog Psicologia no Suas no YouTube Para este debate, as nossas convidadas são: Ana Bock e Dóris Soares Sobre as convidadas e coorganizadores do encontro virtual: Ana Bock – Psicóloga, nº 2771 – Professora na PUC/SP e presidente do Instituto Silvia lane. Doris Adriana Pinto Soares– CRP 07/13890Mãe da Emanoela e Benjamin, mulher, preta, psicóloga e escritora. Servidora pública do município de Porto Alegre-RS, trabalhadora da Política de Assistência Social, atualmente atua no acolhimento institucional para população adulta. Experiência de 15 anos na Assistência Social, nas diferentes complexidades, destaco a vivência na coordenação de CRAS (5anos), Supervisão e nas medidas socioeducativas. Componho como colaboradora a Comissão de Políticas públicas e a Comissão de Relações Étnico Raciais do Conselho Regional de Psicologia do RS. Experiência enquanto conselheira no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Estadual de Assistência Social (2019-2021) enquanto representante do Fórum estadual de trabalhadoras e trabalhadores do SUAS RS. Atinuke- Coletivo de Mulheres Negras A mediação é de Joari Carvalho – Psicólogo social – CRP 06/88775. Atua no órgão gestor da assistência social de Suzano – SP. Mestrado em psicologia social. Ex-colaborador convidado da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social do CFP (2018 e 2019) e ex-conselheiro membro do Núcleo de Assistência Social e do Núcleo de Emergências e Desastres do CRP- SP (2009 a 2016). Coorganizador do Sextas Básicas. A anfitriã é Rozana Fonseca, criadora deste espaço, que o tem com o lema agregar todas e todos que se debruçam à construção do SUAS. Link para assistir ao Sextas Básicas #8 Canal do BPS no Youtube ou clique no vídeo abaixo. Esperamos vocês para o nosso encontro virtual #8. Lista com todos os vídeos das edições já realizadas Sextas Básicas #1 Sextas Básicas #2 Sextas Básicas #3 Sextas Básicas #4 Sextas Básicas #5 Sextas Básicas #6 Sextas Básicas #7 Sextas Básicas #8

Violação de direitos e proteção social de povos e comunidades tradicionais – Sextas Básicas #6

Por Rozan Fonseca e Joari Carvalho Eu sou negra nagôno sangue, na raça e na corQuem foi que disse que o negro não tem valor,que o negro não sente frioque o negro não sente dor?Música “Negra nagô”, de Ana Cleide da Cruz Vasconcelos, a Cleide do quilombo Arapemã Nas duas últimas décadas, repercutindo nas políticas lutas sociais anteriores e ancestrais por reconhecimento como sujeitos de direito em sua diversidade socioculturais e territoriais, povos e comunidades tradicionais vem conquistando com esforço espaço nas agendas governamentais para se criar meios para que sejam contemplados em suas especificidades, e não sejam excluídos ou extintos da sociedade. Trata-se de “…grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”, segundo a regulamentação e orientadora vigente pelo Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. A Política de Assistência Social, na forma do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, ainda que possa ter sido insuficiente, avançou em seus primeiros 10 anos em termos de ampliação de volume, modalidades e meios de atendimento de povos e comunidades tradicionais, por meio de ações voltadas para públicos específicos de acordo com a sua diversidade e as diferentes configurações de organização e ocupação territoriais, como povos indígenas, quilombolas, povos, ciganos, extrativistas, pescadores artesanais e outras denominações que somavam 15 diferentes identificações específicas das famílias como Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos – GPTEs, no CadÚnico, alcançando já quase 2 milhões de famílias cadastradas, em todo território nacional, em 2015. Para II Plano Decenal (2016-2026), além do desafio de manter e continuar os avanços dos 10 anos anteriores para garantia a equidade pelas ofertas socioassistenciais frente a invisibilidade e a maior situação média vulnerabilidade social em comparação com a de outras populações sob vários critérios de proteção social, seriam somadas ênfases na garantia da previsão de povos e comunidades tradicionais nas regulações em geral do Suas, além de ampliar, fomentar e qualificar equipes tanto da proteção básica quanto da especial, sobretudo nos territórios com alto índice de violência, pobreza e de desproteção social, incluindo áreas rurais, regiões metropolitanas, grandes centros, áreas de fronteira e territórios de povos e comunidades tradicionais. Mas, mais ainda agora, é preciso colocar a pauta de povos e comunidades tradicionais na agenda dos debates da assistência social. A pandemia chegou ao território no decorrer de uma cada vez mais evidente e incompreensível reviravolta na agenda política governamental, principalmente na esfera federal, mas não só, o que já vinha resultando numa reversão na trajetória de avanço na garantia de atendimentos com a equidade para os diversos atendimentos de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais. Ainda que parte da estrutura do Suas permaneça pelo menos formal e institucionalmente na mesma trajetória da defesa de direitos como Política de Estado contínua, o impacto da pandemia tanto de saúde quanto social sobre as populações específicas tem sido mais danoso e prejudicial, o que também projeta estimativas de uma grande complexificação de suas demandas de proteção social para uma rede que também tem sido afetada simultaneamente pelos efeitos da pandemia nas equipes e do enfraquecimento da corresponsabilidade e do cofinanciamento do SUAS com resultado sucateamento ou desaparecimento da rede de proteção. Para este Encontro virtual, para nos ajudar a debater o tema da Violação de direitos e proteção social de povos e comunidades tradicionais, convidamos: Maria Carolina da Silveira Moesch Psicóloga. Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais. Especialista em Avaliação. Especialista em Psicologia: Práticas Sociais e Desafios Contemporâneos. É docente da Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Tem experiência profissional em Psicologia nos Desastres; Política Pública da Assistência Social na Proteção Social Básica; Ética e legislação em Psicologia. Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais. Tem experiência em atuação direta em Desastres no Estado de Santa Catarina, como trabalhadora do SUAS, entre outras atuações em desastres. Lygia Zamali FernandesPossui graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2011).MBA em Gestão de Projetos de Desenvolvimento – ESALQ-USPFormação Executiva em Economia Social, Cooperações, e Mutualismo- Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.Consultora em Política Pública e Desenvolvimento Comunitário.Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Desenvolvimento, atuando principalmente nos seguintes temas: populações extrativistas – direitos humanos, gestão de territórios de uso coletivo, desenvolvimento territorial, politicas públicas e fortalecimento da organização de base comunitária com foco em inclusão produtiva e geração de renda complementar. A mediação é de Joari Carvalho – Psicólogo social – CRP 06/88775. Atua no órgão gestor da assistência social de Suzano – SP. Mestrado em psicologia social. Ex-colaborador convidado da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social do CFP (2018 e 2019) e ex-conselheiro membro do Núcleo de Assistência Social e do Núcleo de Emergências e Desastres do CRP- SP (2009 a 2016). Coorganizador do Sextas Básicas. A anfitriã é Rozana Fonseca, criadora deste espaço, que o tem com o lema agregar todas e todos que se debruçam à construção do SUAS. Esperamos vocês para o nosso encontro virtual #6. Este é o link para assistir ao Sextas Básicas #6 Assista aos demais encontros já realizados:

Benefício eventual e Assistência Social – Livro

Apresentação do livro: Benefício Eventual e Assistência Social: uma emergência – uma proteção social? autora Gisele Bovolenta (2017) Há, portanto, um conjunto de ações a ser desenvolvido que compreende a alimentação de modo mais alargado, o que contribui para a defesa deste livro de que não é dever da assistência social a concessão de cesta básica, como garantia alimentar permanente e contínua. Pág.157 Trecho onde a autora traz a necessidade de articulação com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e discute a presença da cesta básica na assistência social. E para completar as apresentações das editoras parceiras do BPS, hoje eu quero divulgar um livro da Paco Editorial, necessário para nós que atuamos na Assistência Social. Sei que o tema dos Benefícios Eventuais carece de debates e regulamentação nas diferentes micro regiões do País, por isso, fico feliz de ter acesso a essa obra da Bovolenta e poder indicá-la para vocês. A guinada da Assistência Social após o SUAS precisa de referenciais atuais e esse livro vem preencher esse espaço e essa demanda com maestria. Resultado de uma pesquisa histórica e operacional dos benefícios eventuais ao longo do século passado e agora com o SUAS, após a LOAS. Com essas indicações de livros ocorrendo com mais frequência por aqui eu fico pensando o quanto seria genial se a gestão do trabalho nas secretarias municipais começassem a criar um acervo bibliográfico para possibilitar o acesso dos trabalhadores às principais referências na área e assim ir criando a cultura dos estudos e do trabalho que encorpora rodas de estudos como parte da carga horária. Também tenho outra boa notícia, psi blogueira que sou 😉 , leitoras/es do Blog terão 15% de desconto até 31 de Agosto através do cupom: ROZANA15 – comprando na livraria on-line da editora: Benefício eventual e Assistência Social – Livro BOVOLENTA, G. A. . Benefício Eventual e Assistência Social: uma emergência – uma proteção social?. 1. ed. Jundiaí – SP: Paco Editorial, 2017. 340p . Sinopse: Este livro, de autoria de Gisele Bovolenta, trata do benefício eventual, uma das garantias asseguradas pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004. Benefício esse direcionado aos cidadãos brasileiros que enfrentam situações de agravo e de desproteção social em seu cotidiano.Temática instigante, pouco aprofundada, que exige elucidação e definição clara de seus limites e possibilidades no âmbito dessa política de direitos. Coloca-se aqui como objeto de problematizações e atenções da autora que, partindo da perspectiva de que as seguranças sociais de sobrevivência e de autonomia, garantidas pela PNAS, devem atender a necessidades sociais, criar condições protetivas às famílias e indivíduos, em suas vulnerabilidades, desproteções, riscos e violações cotidianas. A análise aqui desenvolvida revela que o benefício eventual, para constituir-se parte efetiva de uma política pública de proteção social distributiva, deve estar articulado a serviços socioassistenciais e com outras políticas públicas. Sumário: Ps. Livro recebido pela Editora Paco Editorial. A autora do blog não recebe comissão pela venda do livro. Boa leitura, ótimos estudos! Instagram do Blog: @psicologianosuas Facebook: Blog Psicologia no SUAS

Proteção Social no SUAS a indivíduos e famílias em situação de violência e outras violações de direitos

Voltando a atualizar o BPS aos poucos e na postagem de hoje trago a divulgação dos novos cadernos de cursos do MDS/SNAS. Continuarei divulgando materiais que ainda não deram o ar da graça por aqui (sei que vocês amam quando compartilho materiais 🙂 – Muitos de vocês já tiveram acesso a estes cadernos mas é relevante deixá-los no nosso acervo também e assim, quem for chegando por aqui poderá acessá-los. Os cadernos foram elaborados em 2018, numa parceria entre a Escola Fiocruz de Governo e a Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS. Cadernos SUAS 2018 Para fazer o Download clique abaixo: Proteção Social no SUAS a indivíduos e famílias em situação de violência e outras violações de direitos: fortalecimento da rede socioassistencial A criança e sua família no contexto dos serviços socioassistenciais Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes: proteção integral e garantia de direitos

Precisamos falar sobre a cesta básica

Por Tatiana Roberta Borges Martins[1] A cesta básica de alimentos é uma velha conhecida da política de assistência social, ela existe desde as primeiras formas de prestação de auxílio à população e observo que, pelo menos entre as/os assistentes sociais, existe uma relação espinhosa com esta provisão, talvez pelo reducionismo do senso comum, que classifica a avaliação socioeconômica para concessão de benefícios como a única atribuição desta profissão, mas, sobretudo, pelo viés de caridade e moeda de troca que a cesta básica carrega ao longo da história e que a política de assistência social procura romper ao pautar benefícios socioassistenciais como direito de quem necessita. Não pretendo problematizar neste espaço sobre qual trabalhador/a do Sistema Único de Assistência Social/SUAS deve conceder a cesta básica para o cidadão, deixo esta tarefa para a Rozana Fonseca (risos), a intenção é realizar uma reflexão de como todos nós, que atuamos nesta política pública, nos relacionamos com esta forma de oferta que, segundo os dados oficiais[i], é a maior concessão referenciada como benefício eventual na assistência social. Além disso, sabendo que, em nossa sociedade, a doação de alimentos ainda se configura como uma prática ligada à religiosidade dos “cidadãos de bem” que tem o dever de praticar esmolas para ficarem em paz com suas consciências, proponho uma breve, mas indispensável análise, de como o poder público trata a questão da oferta de alimentação: também como um favor ou como um direito humano fundamental e universal?[ii] Recentemente, no espaço de educação permanente da região[iii] em que atuo, tivemos a presença da brilhante pesquisadora da temática “benefícios eventuais”, Drª. Gisele Bovolenta, que trouxe a tona antigas inquietações acerca do tema e as provocações que efetuo aqui são baseadas em seus textos, os quais recomendo a todas/os trabalhadoras/es da área conhecê-los. Os benefícios eventuais na assistência social A Política Nacional de Assistência Social/PNAS quando define que sua principal função é a proteção social está incluindo a integração de serviços e benefícios socioassistencias, o que engloba o benefício eventual como parte das seguranças sociais, mais especificamente a segurança de sobrevivência/renda. No entanto, é evidente que os avanços obtidos no SUAS não abrangeram, de forma significativa, os benefícios eventuais. Gisele Bovolenta (2017) afirma que os benefícios eventuais estão nominados na Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, mas ainda não foram conceituados, ou seja, não existem muitos estudos e nem muitos indicativos de quais os tipos e espécies de benefícios de vulnerabilidade temporária devem ser ofertados pela assistência social, se estes benefícios devem ou não ser pagos em pecúnia, ou qual o local apropriado para a entrega, tampouco há precisão sobre as formas de gestão, regulamentação e financiamento destas provisões. A pouca atenção dos municípios com esta parte da proteção social e principalmente a negligência da maioria dos estados contribuem para a manutenção da visão das pessoas que solicitam estes benefícios como carentes, desvalidas, coitadas, folgadas, acomodadas, entre outros termos pejorativos que se distanciam da noção de cidadãos de direitos. A ausência de regulamentação posterior a LOAS e demais normativas nacionais levou a uma operacionalização desorganizada dos benefícios eventuais, mais identificada com ações sociais isoladas de caráter assistencialista e clientelista do que com uma política pública cuja centralidade é o Estado (união, estado e município). Dito em outras palavras, a falta de interesse em regulamentar os benefícios eventuais e aproximá-los do campo de direitos juridicamente reclamáveis (como o BPC) tem a ver com as vantagens obtidas nas ações paternalistas e eleitoreiras. “A cesta básica é a água com açúcar na assistência social” Ouvi esta frase da Profª. Aldaísa Sposati em um espaço de formação que participei e imediatamente concordei e até me lembrei de momentos que, inconscientemente, também utilizei este “chazinho” nos atendimentos do famigerado “plantão social”. Ou seja, a afirmação é que a cesta básica é usada como um “calmante” quando não sabemos como lidar com as situações que emergem no cotidiano da prática profissional no SUAS, mas queremos amenizar de alguma forma o sofrimento do cidadão. Assim, a resposta do poder público para diferentes demandas é sempre a mesma: provisão de alimentos, isso quando há resposta, o que acaba por maquiar as reais desproteções sociais e violações de direitos existentes. Como a demanda se apresenta, por vezes, complexa, a concessão de cesta básica parece aliviar e confortar as adversidades vividas. Como o Estado se propõe a ser mínimo para a área social, prover alimentação, enquanto indispensável para a sobrevivência humana, parece ser o lenitivo necessário para que o indivíduo supere por si só a situação vivenciada. Por vezes, o que se observa é uma provisão pontual, isto é, o cidadão não é acompanhado ou mesmo encaminhado em suas necessidades aos serviços socioassistenciais complementares e necessários. (BOVOLENTA, 2017, p.509) Diante desta reflexão, é incoerente a reclamação de que os usuários só aparecem na assistência social atrás de cestas básicas, mesmo isso sendo um fato, porque se analisarmos bem, a mínima presença do Estado na vida de grande parte dos pobres historicamente foi esta: provisão de alimentos, sem demais serviços integrados. Já ouvi histórias de sorteios de cestas básicas para que os usuários participem de reuniões e depois querem reclamar quando eles aparecem no CRAS pedindo alimentos? Penso que temos que adotar um olhar crítico sobre as ofertas de serviços e benefícios públicos, antes de afirmarmos que os usuários não aderem às ações. E o poder público aderiu aos serviços, programas e benefícios de assistência social? E nós profissionais, de fato aderimos ao modelo do sistema proposto? Cesta Básica é mesmo um benefício eventual? Outro ponto importante e que nos faz pensar é se uma necessidade contínua de uma família à alimentação pode ser considerada eventual, baseada no conceito de vulnerabilidade temporária ou pontual. Acredito que não. Pois, se afirmamos, com tanta convicção, que são as mesmas famílias que sempre solicitam a cesta básica na prefeitura, não se trata de uma vulnerabilidade passageira, mas sim de vulnerabilidade social ou de situação de pobreza que é reflexo do contexto social, econômico, político e cultural do país e que não se resolve rapidamente,

Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para PCD e Idosas

Download ⇒ Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas Sobre o Serviço (Tipificação – 2009) O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, transporte especial e programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de defesa de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. Desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço Para BAIXAR a Tipificação, clique Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Reimpressão 2013

Profissionais do SUAS: Qual a bandeira que nos une?

Por Lívia de Paula* BAIXAR texto em .pdf: Buscando conhecer melhor e qualificar o trabalho dos profissionais do SUAS do Centro-Oeste mineiro, principalmente no que se refere à prática das (os) psicólogas (os), a Comissão de Psicologia e Política de Assistência Social do CRP-MG realizou no último mês de junho, na cidade de Divinópolis, o 1º Seminário Regional dos Trabalhadores do SUAS. Muitas foram as questões suscitadas neste evento, e creio que várias delas poderiam resultar em textos aqui para o Blog. Quem acompanha este espaço há algum tempo, provavelmente já notou que procuro trazer para cá questionamentos que de alguma forma me tocaram a ponto de considerá-los relevantes para serem compartilhados com vocês, colegas da Política de Assistência Social. E é com esta proposta que resolvi escrever hoje sobre um assunto levantado no referido Seminário, que me inquietou de forma bastante provocativa. Como na maioria dos eventos que tratam do SUAS, a grande maioria das dúvidas da plateia girava em torno da identidade profissional da Psicologia na Assistência Social e dos desafios da interdisciplinaridade. Com o propósito de ampliar estas discussões, o conselheiro do CRP-MG, Felipe Tameirão, trouxe algumas importantes considerações e, ao final delas, questionou às palestrantes qual consideravam ser a bandeira que unia os profissionais do SUAS. Na ocasião, a resposta faltou às convidadas da mesa e, acredito eu, faltou a todos nós, participantes daquele evento. Após o término da atividade, a conversa prosseguiu nos corredores e permanecemos na dúvida. Levei o questionamento para casa e aqui estou eu, compartilhando com vocês. Diante da complexidade da pergunta, vamos à procura de alguma direção. O SUAS é bastante amplo, conjuga vários objetivos. Temos a Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social Especial (PSE). A PSE é dividida em média e alta complexidade. Cada equipamento destas proteções exige de seus técnicos conhecimentos específicos, relativos às suas funções dentro do que é proposto pela política. Essa especificidade, a meu ver necessária para organização dos serviços, pode, dependendo da forma como é compreendida, nos apartar e nos distanciar. É comum ouvirmos a seguinte pergunta: é CRAS ou é CREAS? Os técnicos se olham e a resposta parece distante. Atendendo ao pedido de uma leitora fiel, a relação entre estes equipamentos será tema de um texto a ser publicado aqui nos próximos meses. Por ora, o que se mostra pertinente é pensar sobre o que nos diferencia, e por vezes nos aparta, tentando descobrir o que nos une. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) nos informa que os objetivos da PSB são alicerçados na prevenção de situações de risco, por intermédio de um trabalho que fortaleça os vínculos familiares e comunitários e que desenvolva o potencial das famílias por nós atendidas. Já no que tange à PSE, o mesmo documento assinala que esta é dirigida às famílias e indivíduos que já se encontram em situações de risco pessoal e social, buscando traçar estratégias que contribuam para uma transformação na vida e nas relações do público atendido. Por este pequeno recorte, apontamos a linha tênue que nos diferencia e que delineia as atividades concernentes à cada uma das Proteções Sociais. A pergunta que continua então é: o que nos reúne? Qual é o nosso grito comum? A querida colega Tatiana Borges nos traz ótimas indicações que podem nos ajudar a responder nosso questionamento em sua última colaboração neste espaço, na qual ela discute os direitos humanos e o trabalho dos profissionais do SUAS – “Cadê o pessoal dos direitos humanos? ” Está no SUAS!. A discussão que ela propõe aponta claramente para a “defesa intransigente dos direitos socioassistenciais”, princípio ético orientador da nossa atuação, conforme a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS, 2006) preconiza. Além da defesa de direitos, a mesma norma também diz o seguinte: A Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e político dos profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das potencialidades e da emancipação de seus usuários; (p.19) Conjugando as provocações feitas por Tatiana Borges em seu texto com este trecho da NOB-RH, temos alguns termos sinalizadores, que podem iluminar a questão que orienta nossa discussão de hoje: defesa de direitos; compromisso ético e político; potencialidades; emancipação. A partir deles, é necessário que nos façamos algumas perguntas: estamos direcionando nosso trabalho conforme nos sinalizam estes termos e conforme nos orientam os documentos norteadores da Política de Assistência Social? Saímos da lógica da caridade? O que temos hasteado em contraposição à benevolência, característica ainda tão presente nas práticas deste campo? Como construir, a partir dos termos aqui indicados, uma bandeira comum a todos os trabalhadores do SUAS? Qual é a nossa voz enquanto coletivo? Talvez a construção desta bandeira, a partir da qual todos os profissionais da Política de Assistência Social possam se sentir identificados e representados como grupo, pareça tarefa difícil, já que somos muitos, de variadas categorias profissionais e distintas formações. Porém, talvez também seja essa tarefa que vai tornar possível aquilo que almejam os que se reconhecem como peças fundamentais para as engrenagens do SUAS: o fortalecimento da Assistência Social enquanto uma política de proteção, promoção e defesa dos direitos socioassistenciais. Sendo assim, não nos esqueçamos de continuar os nossos diálogos. Não releguemos essa pauta a segundo plano. Que cada um traga sua linha para essa costura. Que teçamos, fio a fio, o nosso estandarte. É ele que nos fortalecerá enquanto grupo. É ele que nos conduzirá rumo à Assistência Social que queremos. Para finalizar, deixo para vocês as palavras de Vasconcelos (2005), que ilustram de modo provocador o desafio da construção de uma luta coesa no âmbito do SUAS: […] a estrutura mais geral dos mandatos sociais das profissões, a competição inter-corporativa e a formação universitária geralmente tendem a assumir uma lógica corporativista, de saberes especializados e exclusivos, como forma de preservar o capital simbólico e as atribuições privativas, na luta competitiva com as demais profissões. Muitas vezes, o resultado disso é que é deixada aos próprios profissionais a árdua tarefa de reunir os cacos das

“Cadê o pessoal dos direitos humanos? ” Está no SUAS!

Por Tatiana Borges* Nestes tempos em que o óbvio precisa ser dito, tenho sentido a necessidade de provocar uma reflexão sobre os direitos humanos e a política de assistência social, sem, é claro, qualquer pretensão de esgotar um tema de tamanha complexidade e que na realidade nem me parece tão óbvio assim. O fato é que muito se tem dito de direitos humanos, no senso comum, na parcela retrógada da sociedade e nas redes sociais o termo aparece de forma pejorativa, carregado de distorções, mas e em nosso meio, entre nós profissionais das áreas humanas, técnicas/os do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, como estas questões têm sido difundidas? Trabalhamos com uma política que visa garantir direitos e como falamos de direitos para os nossos usuários e usuárias? Direitos sociais e civis estão descolados dos direitos humanos? Vislumbramos a assistência social como direito? Estamos mesmo falando em direitos? Este texto é um convite para pensarmos nestas indagações e começo deixando claro que, a meu ver, o nosso lugar de fala não nos permite a acomodação do senso comum, tampouco a repetição das falácias que têm sido ressaltadas por aí como, por exemplo: “direitos humanos para humanos direitos”, “direitos humanos só serve para bandidos”…, mas, por que não podemos reproduzir o que todos falam? Primeiro por que falar em direitos humanos na contemporaneidade significa falar em direito de ser pessoa, de se constituir como gente, sem desassociar uma classe de pessoas de outra classe, como se uma classe de pessoas fosse ‘do bem’ e considerada portadora de direitos e a outra classe, ‘a do mal’, não tivesse dignidade. Desta forma, toda pessoa, por ser humana, deve contar com os direitos humanos, que na verdade são um conjunto de direitos. Nas palavras de Hanna Arendt “temos direito a ter direitos” e isso nos remete aos princípios da igualdade e equidade e ao pressuposto constitucional de que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (art. 5º). Segundo por que não existe divergência entre a defesa dos direitos humanos e o combate à criminalidade, muito pelo contrário, é justamente por se incomodar com a criminalidade que se defendem direitos, dentre eles o da segurança pública. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 3º) diz que: “Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, veja só os direitos humanos se associa à segurança, portanto não são coisas destoantes. A despeito da imensa literatura sobre direitos, o texto de Ramon Kayo “Ninguém é a favor de bandidos, é você que não entendeu nada” aborda esta questão da infeliz associação de direitos humanos com ‘defesa de bandido’ de uma forma bem didática, recomendo a leitura e destaco o trecho que evidencia que não é infringindo os direitos humanos que se diminui o número de marginais: “É confuso que o cidadão que clama tanto por justiça, que a lei seja cumprida, fique ávido para descumpri-la: tortura, homicídio e ameaça são crimes, mesmo que sejam contra um condenado. Então, não, bandido não tem que morrer, porque isso te tornaria tão marginal quanto (…) ninguém quer que os bandidos sejam especiais: o que o ‘povinho dos Direitos Humano’ quer é que a sociedade não crie mais marginais e que a quantidade dos existentes diminua” Assim, é por acreditar que a negação de direitos básicos traz consequências que afetam a vida de todas as pessoas e por saber que o modo como nos relacionamos em sociedade possui raízes na estrutura social, econômica, política e cultural do país e do mundo que se defendem direitos, individuais e coletivos, a todos e a quem deles necessitar. Efetivamente, não pretendo aprofundar neste espaço o debate sobre criminalidade, mas considero imprescindível conectar as demandas de nosso trabalho no SUAS, sobretudo as demandas dos usuários que atendemos, à realidade social mais ampla e esta realidade inclui o debate sobre os direitos humanos, direitos estes construídos historicamente com a influência internacional e que são entendidos como uma unidade indivisível, interdependente, inter-relacionada e de alcance universal. Os direitos humanos no SUAS Além do fato da assistência social ter como uma de suas funções a defesa e garantia dos direitos, a afirmação que nós, trabalhadoras/es do SUAS, somos ou deveríamos ser defensoras/es de direitos humanos faz sentido se atentarmos para a própria Política Nacional de Assistência Social – PNAS 2004 que coloca o SUAS como um dos sistemas que defende e promove direitos humanos: “São princípios organizativos do SUAS: articulação interinstitucional entre competências e ações com os demais sistemas de defesa de direitos humanos, em específico com aqueles de defesa de direitos de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, negros e outras minorias; de proteção às vítimas de exploração e violência; e a adolescentes ameaçados de morte; de promoção do direito de convivência familiar; ” (p 88). “A atenção às famílias tem por perspectiva fazer avançar o caráter preventivo de proteção social, de modo a fortalecer laços e vínculos sociais de pertencimento entre seus membros e indivíduos, para que suas capacidades e qualidade de vida levem à concretização de direitos humanos e sociais” (p 90). Na NOB SUAS 2012 também aparece a defesa da dignidade da pessoa humana, como princípio ético para a oferta da proteção socioassistencial no SUAS. Defender a dignidade da pessoa humana é defender direitos humanos, o que inclui a defesa incondicional da liberdade, da privacidade, da cidadania, da integridade física, moral e psicológica. (Art. 6º). Ao analisar as categorias profissionais que compõem o SUAS a ligação com os direitos humanos é revelada em praticamente todos os códigos de ética que disciplinam as áreas de saber integrantes deste sistema: Assistente Social: “Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo”. (Princípios Fundamentais). Psicóloga/o: “O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. ” (Princípios Fundamentais). Advogada/o: “O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos